| 《南瀛鴿笭誌》小檔案 | 訪問:走進放鴿笭的現場 | 縫尾翅 | 〉鴿笭的製作 |

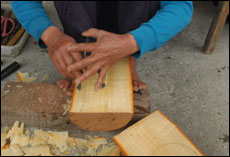

鴿笭的製作 一、鴿笭的種類 盤仔笭:簡稱紅龜仔笭,流傳於曾文溪沿岸的西港、下營、安定和善化等地區。有人說盤仔笭的笭蓋為「粿仔樹頭」雕製而成,但筆者請教好幾位安定地區,曾玩過鴿笭的耆老,他們都說,笭蓋的材質為「白樹仔」,從來沒聽過用「粿仔樹頭」這玩意,盤仔笭約在三、四十年前消聲匿跡。 竹管仔笭:又稱為扁擔笭,流傳於將軍溪沿畔一帶,也就是台南縣所謂的鹽分地帶六鄉鎮,包括北門、學甲、將軍、七股、佳里和西港一帶,因竹管仔笭過長,長度從一百公分到一百八十幾公分不等,重量則在半兩到九兩,後因建築物密集、電線太多,已不適合施放這種「長笭」,三、四十前,自動消失。 短笭仔:現在我們所看到的紅腳笭皆為此種「鴿笭」,流傳八掌溪沿岸;目前比賽最長的鴿笭為一尺四分,重量約在二兩七左右,以「白樹仔」做為笭蓋的素材。 請教所有製作鴿笭的藝師,其師承為何?答案皆是「無師自通」。為何學製作鴿笭?答案則為:鴿笭太貴了,買不起,乾脆拆掉舊鴿笭,自己摸索製作。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||